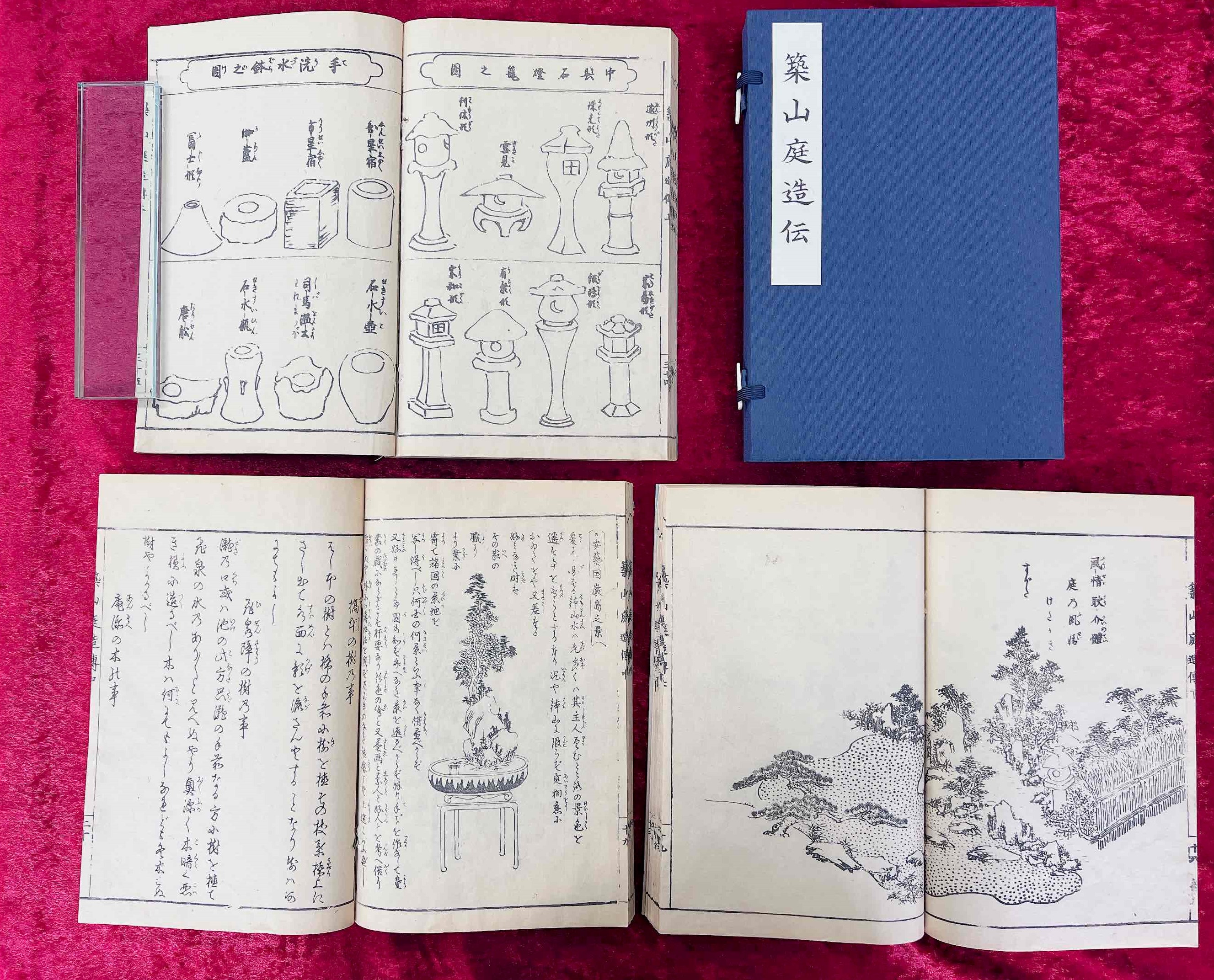

築山庭造伝

江戸時代中期~明治まで最も広く普及した作庭書。その作庭書は、前編3冊は造園家北村援琴の著で作庭書として独立して刊行された。また、後編3冊は秋里籬島が著し前編と合せて江戸時代以降、広く世間に知れ渡った。

江戸時代中期は庶民の間でも庭造りが盛んに行われるようになり、これまでの庭園の技術の集大成として作庭の指南書が何冊か出版されたうちの1冊である。1735年、北村援琴により著されたものが前編。1828年、秋里籬島によるものが後編とされている。

前編は過去の作庭書の抜粋的なものであり、後編では庭園をパターン化し、庶民の庭造りのマニュアル的な役割を果たしている。庭園を「平庭」と「築山」1*に大きく分け、それぞれに「真・行・草」の3つのパターンを設定し、これら6パターンに「茶庭」を加えて7つのタイプを示している。

『築山庭造伝』には『作庭記』2*以降の造園の技術が詳細に記載されており、失われゆく日本庭園技術の記載として貴重書となっている。

参考資料:『日本の庭ことはじめ』P.187-188

前編

後編

1* 築山

日本庭園における人工的な山の呼称。池や流れの水に対して主要なものであるが、鎌倉時代までは「築山」の呼称はなく、室町時代の『作庭記』にも諭示されているように、「山をつく→山を築く」から、この言葉は生まれた。

築山には、地形に変化を与えその起伏によって庭に深みをもたせようとする場合と築山の高所からの眺望を目的とする場合が考えられる。

2* 作庭記

平安中期の作庭方法論書。いわゆる庭園の秘伝書として世界最古のもの。全1巻。『前栽秘抄』『園池秘抄』ともよばれる。