未来に半導体デバイスに必要不可欠?! やわらかな分子のデバイス最前線電子情報システム工学科

|

|

|---|

2025.01.28

「半導体の未来」

デジタル技術の進化により、シミュレーションや機械学習が多くの分野で活用され、スマートウォッチやスマートグラスなどのデバイスも普及しています。しかし、これらの技術を支えるコンピュータの開発は、微細化技術の限界に直面しています。コンピュータの性能向上は、ナノテクノロジーの発展によるものです。年々、CPUやメモリにはより多くのトランジスタが搭載されてきましたが、2030年頃にはトランジスタ1個が原子数個分のサイズで作られる必要があるとされています。

このような微細化の進展には、技術的な課題も多く、特にトランジスタの漏れ電流や熱管理の問題が挙げられます。それでも、半導体業界は新しい材料や設計技術の開発に取り組んでいます。

「当研究室の取り組み」

物質応用ナノシステム研究室では、物質・材料からこれらの課題にアプローチしています。例えば、トランジスタとして動作する有機分子の配列を制御する研究、原子層1層でもトランジスタとして動く層状物質の研究、単体でメモリになるトランジスタの研究、そして人にやさしく健康管理してくれるデバイスの研究などです。将来的には、スマートウォッチで健康診断レベルの検査が可能になり、くるくると巻き取れるポスターのような高性能なコンピュータも作れる時代が来るかもしれません。そのためには物質・材料の性能を応用し、システムを構築することが欠かせません。その時に重要になってくるのが、物質・材料の個性や特性を詳しく調べることです。当研究室では,ナノ材料マイクロデバイスセンター(ナノ材研)の施設・設備(写真1)や、時には外部のSPring-8や他大学とも共同研究を進めながら研究を進めています。

「学生の学会などでの活躍」

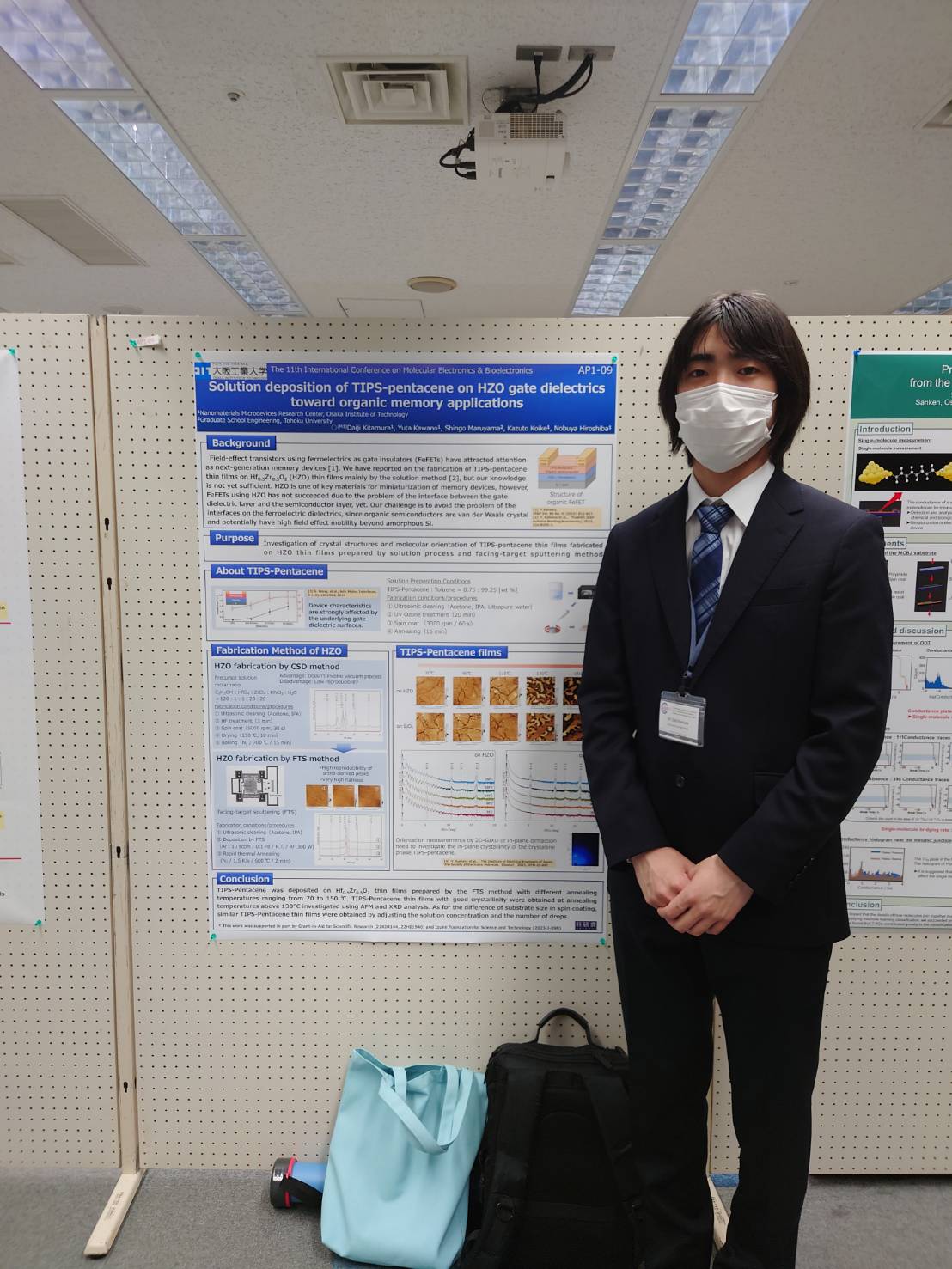

これらの物質の詳細な性質やデバイスとしての性能は、教科書に詳しく載ってはいません。その教科書に載せるデータは、これから明らかになっていくからです。大学院での研究は、楽しいことばかりではなく、なかなか成果が出ない、実験結果が予想と違っている、なんてこともしょっちゅう起こります。学部までは、知識を蓄える時期です。しかし、研究というのは未知にチャレンジすることです。そういう意味で知識だけでなく、試行錯誤、論理的思考と実験データの積み重ね、そして最後は着想が大事です。大学院では、研究活動を通じてこれらのトレーニングを行います。得られた成果は、国内外の学会において大学院生自身で発表を行います(写真2)。幸いなことに、当研究室で大学院一期生の楯くんは、電気学会で表彰対象となるなど、最先端の研究成果もあげています(リンク1,リンク2)。その過程で得られた、データはこれから教科書を作っていくデータの基となることでしょう。

※電子情報システム工学科での学びや研究の日常を紹介しているInstagramはこちら

デジタル技術の進化により、シミュレーションや機械学習が多くの分野で活用され、スマートウォッチやスマートグラスなどのデバイスも普及しています。しかし、これらの技術を支えるコンピュータの開発は、微細化技術の限界に直面しています。コンピュータの性能向上は、ナノテクノロジーの発展によるものです。年々、CPUやメモリにはより多くのトランジスタが搭載されてきましたが、2030年頃にはトランジスタ1個が原子数個分のサイズで作られる必要があるとされています。

このような微細化の進展には、技術的な課題も多く、特にトランジスタの漏れ電流や熱管理の問題が挙げられます。それでも、半導体業界は新しい材料や設計技術の開発に取り組んでいます。

「当研究室の取り組み」

物質応用ナノシステム研究室では、物質・材料からこれらの課題にアプローチしています。例えば、トランジスタとして動作する有機分子の配列を制御する研究、原子層1層でもトランジスタとして動く層状物質の研究、単体でメモリになるトランジスタの研究、そして人にやさしく健康管理してくれるデバイスの研究などです。将来的には、スマートウォッチで健康診断レベルの検査が可能になり、くるくると巻き取れるポスターのような高性能なコンピュータも作れる時代が来るかもしれません。そのためには物質・材料の性能を応用し、システムを構築することが欠かせません。その時に重要になってくるのが、物質・材料の個性や特性を詳しく調べることです。当研究室では,ナノ材料マイクロデバイスセンター(ナノ材研)の施設・設備(写真1)や、時には外部のSPring-8や他大学とも共同研究を進めながら研究を進めています。

「学生の学会などでの活躍」

これらの物質の詳細な性質やデバイスとしての性能は、教科書に詳しく載ってはいません。その教科書に載せるデータは、これから明らかになっていくからです。大学院での研究は、楽しいことばかりではなく、なかなか成果が出ない、実験結果が予想と違っている、なんてこともしょっちゅう起こります。学部までは、知識を蓄える時期です。しかし、研究というのは未知にチャレンジすることです。そういう意味で知識だけでなく、試行錯誤、論理的思考と実験データの積み重ね、そして最後は着想が大事です。大学院では、研究活動を通じてこれらのトレーニングを行います。得られた成果は、国内外の学会において大学院生自身で発表を行います(写真2)。幸いなことに、当研究室で大学院一期生の楯くんは、電気学会で表彰対象となるなど、最先端の研究成果もあげています(リンク1,リンク2)。その過程で得られた、データはこれから教科書を作っていくデータの基となることでしょう。

※電子情報システム工学科での学びや研究の日常を紹介しているInstagramはこちら