●「都市・地域計画研究室」では、どんな研究をしているのですか?

私たちが暮らす都市や地域をより良いものにするために、「にぎわい」「住みやすさ」「安全・安心」「持続可能性」の4つの視点から、都市や地域に求められる対策などを検討しています。

都市や地域は、人間と同じように成長や老衰という変化があります。成長期には道路混雑や建物の密集、交通事故などの問題が起きます。老衰期には空き家が発生し、鉄道やバスの減便や廃止、橋が維持更新できず通行止めになるなどの問題が起きます。こうした問題ができるだけ起きないよう、必要な施設の計画的な整備や都市機能の誘導、生活の足を守ることが必要です。考え方やルール、方法を少し変えることで快適な暮らしの実現に近づけることができます。

●「住みやすさ」のテーマでは、どのような研究に取り組んでいますか?

コロナ禍で人の移動が減り、公共交通事業が大打撃を受けていた2020年10月、どのようなコミュニティー交通(地域における生活の足を確保するための住民や自治体等が運行する移動サービス)が持続可能かを探る全国調査を実施しました。地域における公共交通はコロナ前から厳しい状況に置かれていたので、いつの間にかなくなるようなことを防ぎたかったのです。その結果、持続可能性が高いと考えられる公共交通には、運行する狙いに「地域価値の向上」を掲げている事例があることに気付きました。

公共交通の役割は「人を運ぶ」ことですが、移動手段があると自由に外出ができるようになり、行きたい場所に行くことができます。住む人にとっては大きなメリットになり、行き先となる店舗や病院にもメリットになります。すると、地域に住む人やお店が集まり、活性化していきます。つまり、公共交通においては、人を運ぶことは手段に過ぎず、地域の価値を高めるという目的を持つことが大切なのです。

●地域における公共交通の好事例を教えてください。

松山市に「お出かけによる健康増進」を目的として始まったオンデマンド型相乗りタクシー「おすそわけ交通」という取り組みがあります。地域のNPOや、まちづくり協議会が主体になり、2021年に始まりました。2025年1月現在、4地域で稼働しています。会員制で利用料は月3,500円。地区ごとに1~2台の車両があり、電話で予約して利用することができます。移動が困難な人に広く利用してもらえる(おすそわけする)という思いを込めて、名称がつけられています。

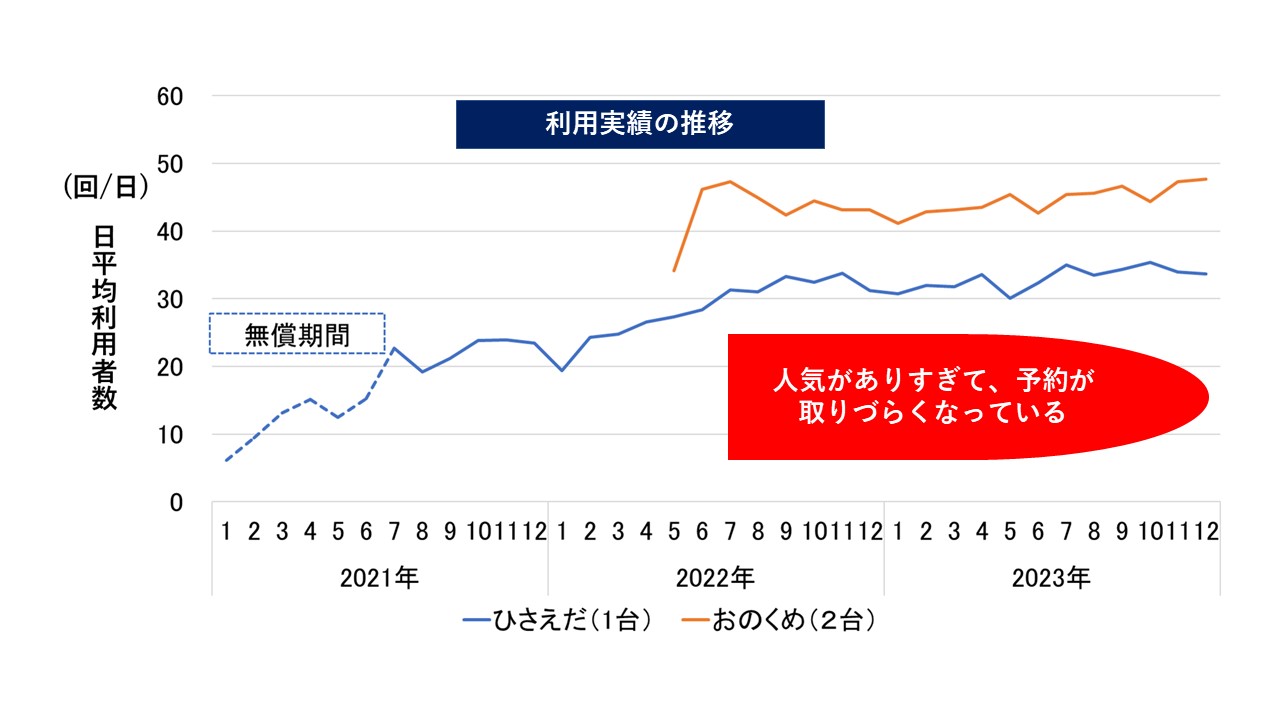

運行地域は、もともとは公共交通サービスが行き届いておらず、車を運転できない人にとっては買い物や通院といった生活の足を確保することが困難な場所でした。サービスを始めると利用が次第に増え、現在は予約を取るのが難しいくらいになっています(図1)(動画)。

(図1)おすそわけ交通は1日平均30~50回程度の利用がある。ひさえだ、おのくめは地域名

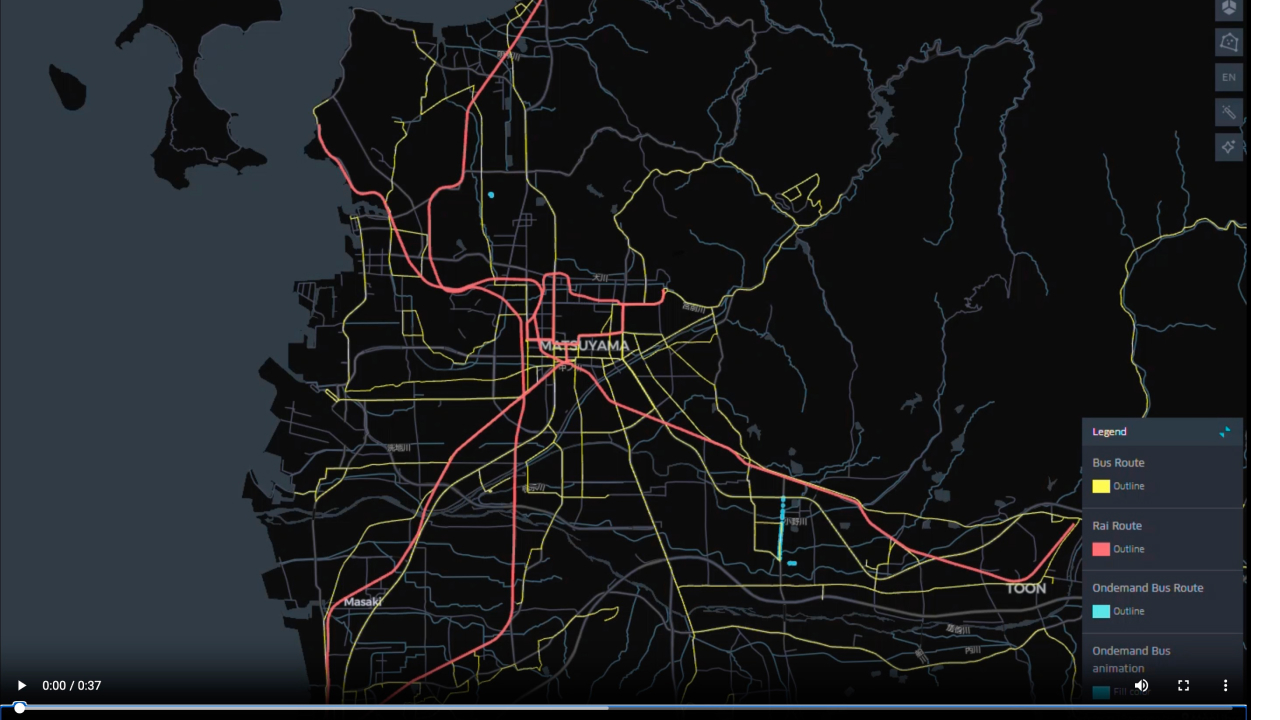

(動画)おすそわけ交通運行の様子。赤線が鉄道路線、黄色線がバス路線、水色がおすそわけ交通の動き

おすそわけ交通は鉄道やバスでは行けない地点間を行き来している様子がわかる

●西堀准教授はどのように関わっているのですか?

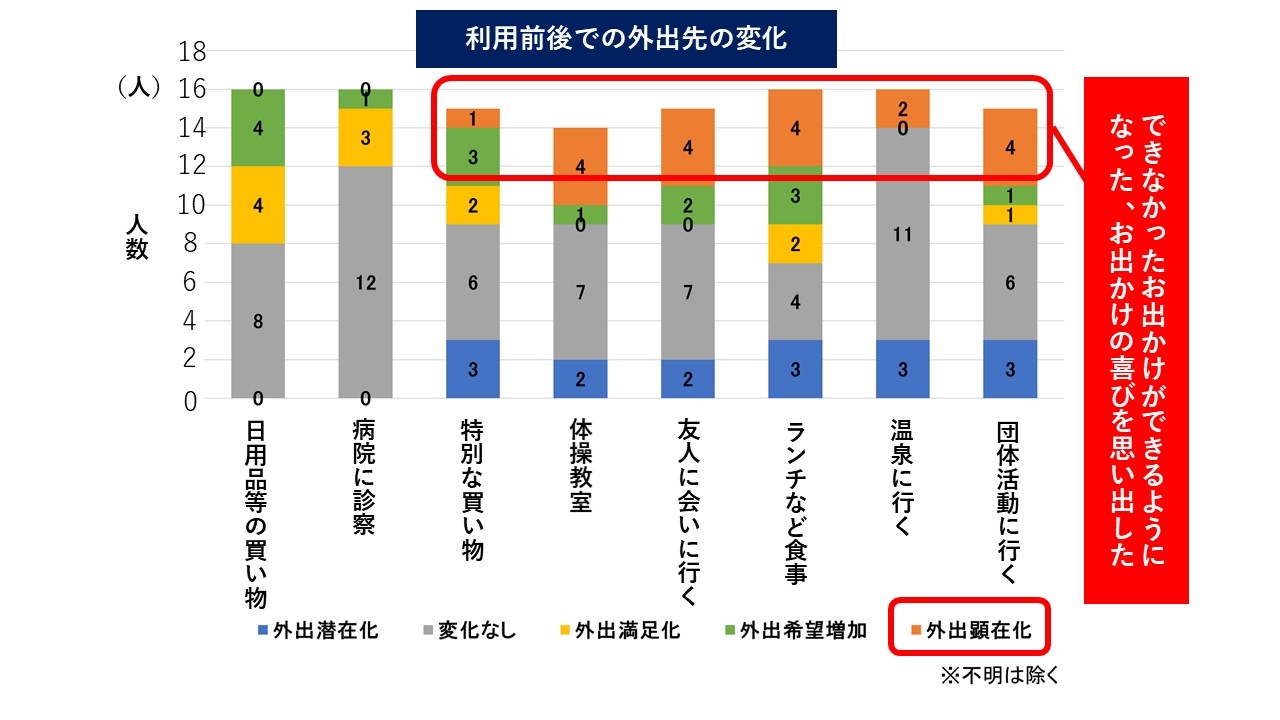

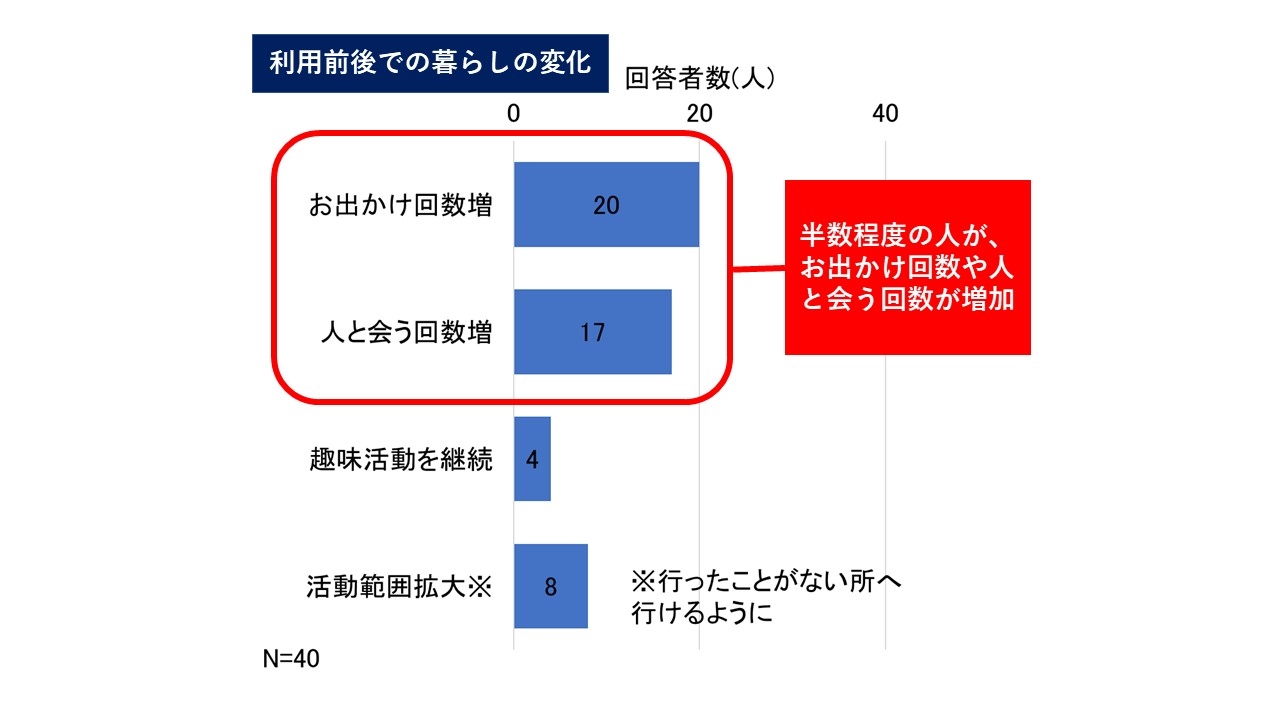

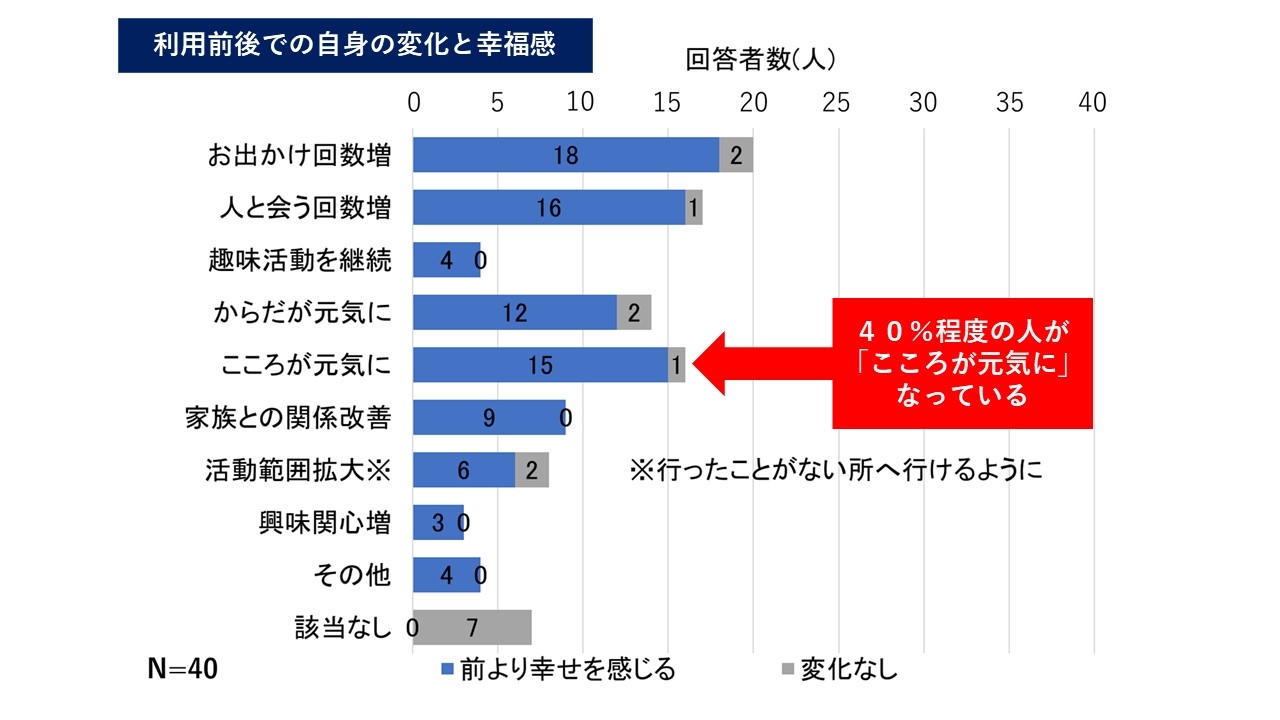

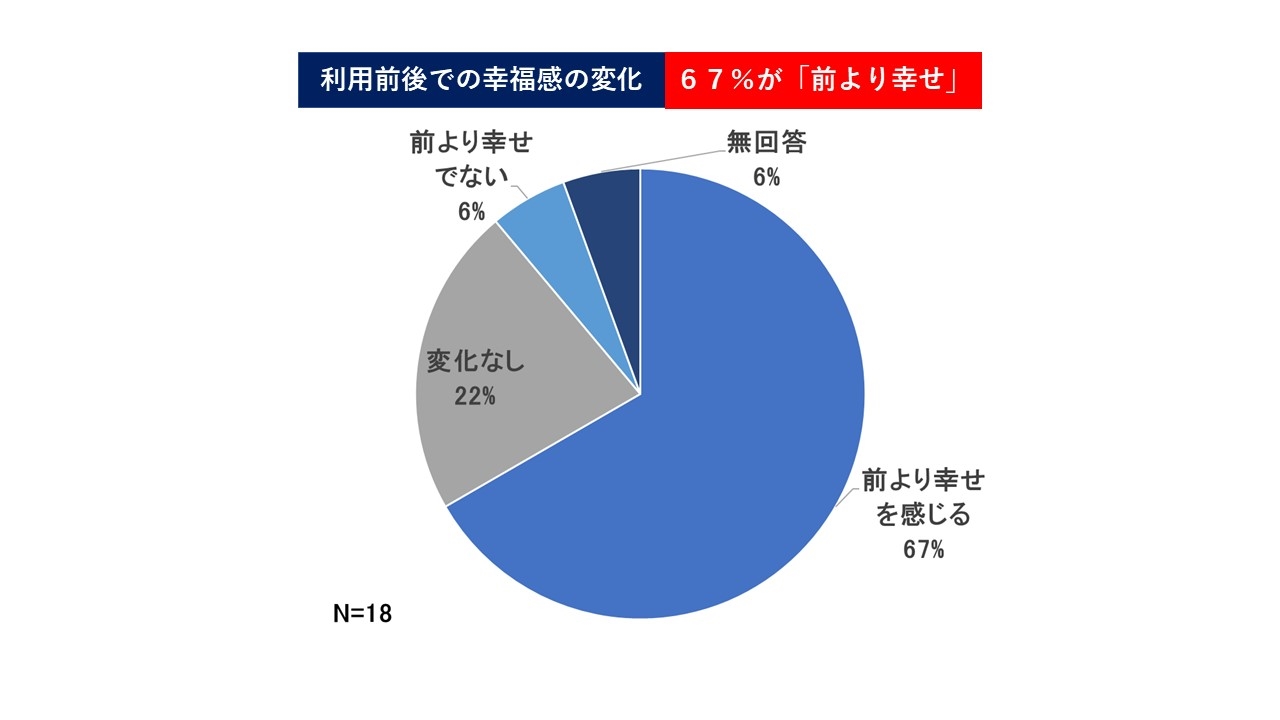

運営に伴う効果を調査・分析しています。サービスを利用する40人を対象に、運用開始前後での意識や行動の変化を調べたところ、①あきらめていたお出かけができるようになった②人と会う回数が増えた➂こころが元気になった④幸福感が増した——という4つの効果が判明しました(図2~5)。

(図2)は運行開始前後でのお出かけ目的ごとの意向変化を分析したグラフです。注目してほしいのはオレンジ色の「外出顕在化」です。開始前には「お出かけしていない」が「もっと行きたい・実は行きたい」と感じていて、開始後に「お出かけしている」に変化した人です。買い物や通院といった必要に迫られたものでなく、体操教室や友人に会う、ランチ、団体活動と、楽しみのためにお出かけできるようになったことがポイントで、生活の質の向上につながっています。

(図2)グラフのオレンジ色部分が「外出顕在化」。運行開始前は「お出かけしていない」が「もっと行きたい・実は行きたい」と感じていて、開始後に「お出かけしている」に変化した人

(図3)約半数がお出かけ回数や人と会う回数が増加したと回答

(図4)約40%が「こころが元気に」なったと回答

(図5)「前より幸せを感じる」人が67%

このおすそわけ交通が成功している理由は、運営に携わっている人の言葉を借りれば「非常におせっかいをしている」ことにあります。移動に困っている人を見つけて勧誘したり、利用者向けにイベントを開催したり、利用頻度が減っていたら「どうしたの」と声掛けするなど、システムを作っただけでなく、人が介在することで利用を促進しているのです。利用者の交流の場として毎月開催しているカフェでは、知らない人同士が仲良くなり、意気投合してタクシーを借り切り、日帰り旅行に出かけた事例もありました(写真1、2)。

(写真1)利用者の交流の場として毎月開催されているカフェ。知らない人同士が仲良くなるきっかけになっている

(写真2)カフェで知り合って仲良くなり、意気投合して「日帰りしまなみ旅行」を実現

●おすそわけ交通について、今後の研究の進め方は?

健康増進効果について身体面について明らかにしていきたいと考えています。高齢者は加齢とともに体力が衰えることは避けられません。健康な状態から介護状態に至る途中の段階に「フレイル(虚弱)」があります。フレイルは身体的(体)、心理的(心)、社会的(交流)の3種類があるといわれています。このうち、心と交流の効果は確認できたので、体の効果について調べていきたいと思っています。

●お出かけの課題は高齢者に限られますか?

生活の足を守るという観点では、地方においては子供を取り巻く環境も厳しくなっています。通学の足がないために行きたい高校を諦めざるを得ない生徒が少なからず存在します。子供が行きたい高校に通えないような地域は、人口が流出しかねず、地域の持続可能性が危ぶまれます。既にこのテーマの研究に着手しています。

日本では歴史的に公共交通は民営によって運営されてきたために、社会が支えて確保するものという意識が浸透していないことが大きな課題だと感じています。自動車が普及し、人口が減少する現代において、民間企業の努力だけで公共交通を維持することはできなくなっています。そのため、公共交通がもたらす社会的な効果を示すことを通じて、社会の意識を変えていくことが必要だと考えています。

研究室の学生と課題解決を議論する西堀准教授